机器人 & 仓储自动化

2025-03-20

人形机器人的应用发展方向前瞻

Marco Wang

Marco负责支持Interact Analysis在商用车领域的研究。在加入Interact Analysis之前,他在德国完成研究生课程后在一家投资银行工作,主要负责汽车行业跨境并购项目的行业研究。他在氢动力汽车市场拥有丰富的研究经验。

如果要评选2025年中国科技圈最爆火出圈的公司,宇树科技和DeepSeek必然排名前列,两家公司一个做足式机器人,一个做人工智能;而在刚刚过去的两会期间,发展具身智能机器人又迎来积极信号——“具身智能”和“智能机器人”首次被写入政府工作报告

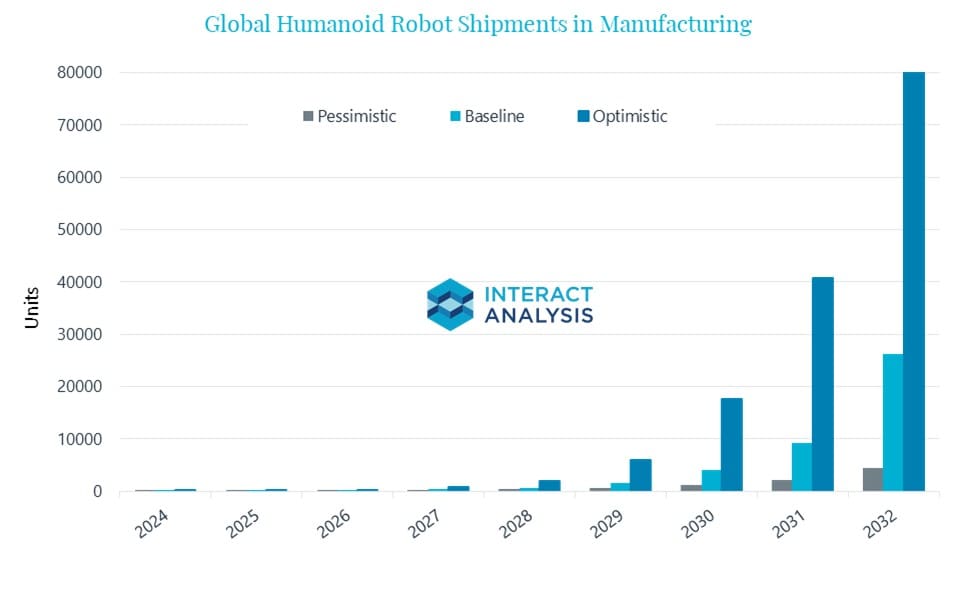

作为人工智能最通用的物理载体,人形机器人在过去一年吸引了前所未有的关注,在目前整体处于低迷的全球资本市场中,投资者对人形机器人赛道的热情却持续高涨——2024年全球人形机器人本体企业收获了15亿美金的融资,2025年开年至今就有多家人形公司一共宣布了超过6亿美金的融资。人工智能的突破性发展是推动这波浪潮的重要催化剂,而全球各大领域的头部企业以不同形式加入战局,则是给这个产业注入了重要强心剂。

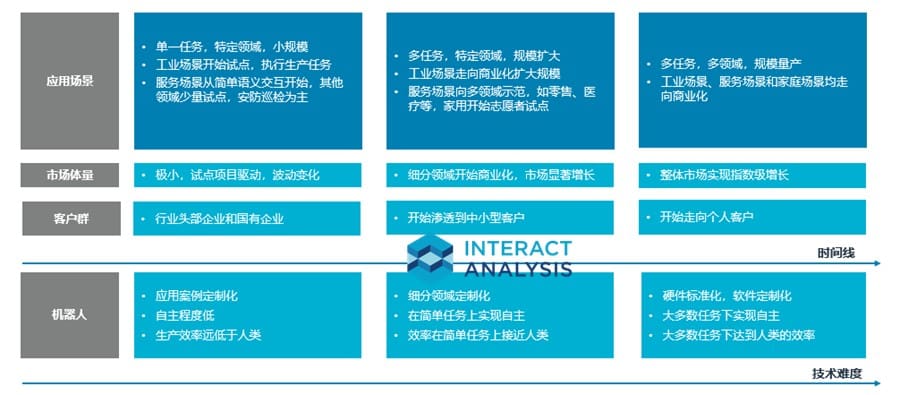

虽说人形机器人作为科研载体或是迎宾展示应用已经为厂商带来了实际收入,但必须意识到的是,能够商业化应用并产生价值才是符合投资者预期并实现可持续发展的最终方向,而今天的人形机器人仍然还远不到商业化应用的阶段,不过是整机硬件还是软件算法层面的技术路线都没有完全收敛,可大规模的商业化场景还没有被跑通。虽说过去一段时间里机器人的炫技视频应接不暇,甚至造成了机器人即将进入千家万户的错觉,但骨感的现实是,工业场景下的部署几乎都是概念验证和示范,他们大多很难自主地长时运行,远达不到平替人工的能力,而在服务场景中,人形机器人的应用大多只是作为类人的信息交互平台。因此,想要突破商业化拐点,行业仍然需要明确合适的商业化应用场景,才能让人形机器人发挥AI赋能下的通用能力。IA对全球人形机器人的部署及产业链进行了深度调研,并于2025年出版人形机器人报告,对这一技术的应用方向和发展走势做了全方面的盘点和分析。

就目前的发展阶段来看,人形机器人能在哪些场景下工作依然存在不少争议,但是从市场上多数人形机器人公司的商业化路径可以相对明确地看出,短期内大部分的实地部署会先从工业场景开始,其中以制造业产线和物流仓储中的简单搬运和物品取放为主。

首先,站在机器人供应商的角度,这些场景中所提供的相对封闭、简单的环境更易于训练机器人的能力,从而缩短从开始部署到产生价值的时间线。其次,站在用户角度,对于在这些场景中的蓝领工种,企业面临着招工难、流动性大等问题,而许多场景难以使用传统自动化方案,通用机器人的需求比较迫切。

另一方面来说,许多工业客户希望凭借自身业务和人形行业的协同,亲自下场入局。因此,他们更愿意为人形机器人的技术验证和测试买单,以新能源汽车企业为例,作为用户,他们希望积极探索产线智能化和无人化来提高效率,从而在激烈的下游市场更好地竞争,同时,新能源车企自身也希望凭借硬件制造和智驾算法的优势来探索入局人形机器人产业的机会。与此同时,能够基于这些需求去实现更快的测试,升级,部署,甚至赢得批量订单,对于机器人初创企业的资金回笼来说也至关重要。

短期内另一个人形机器人的应用场景主要在服务领域,主要会出现信息服务和安全巡检,前者比如导览咨询,主要是基于简单的语义交互,提供信息咨询服务或是情绪和营销价值,机器人在这些场景中更多仅作为信息平台,一般不具备物理交互的能力,甚至出于公共场合的稳定性和安全性考虑会使用硬编码方案。

安全巡检预计会是人形机器人发挥操作能力和实际生产价值的第一个服务场景,由于这些场景里会涉及相对恶劣甚至是危险的环境,并且会对全天候24h运行产生需求,而且人形机器人的视觉能力和数据存储能力很可能在这些场景发挥比人类更大的作用,另外,许多巡检场景也相对封闭,机器人同样不需要和人类直接交互或协作,甚至可以基于遥控操作或监控来运行,安全性相对有保障。在中国,上述2个服务场景还有另一个不可忽略的驱动力是客户来源——在商业化拐点到来之前,政府组织和国有企业将在人形机器人采购中扮演重要角色。

对于其他服务场景,比如医疗康养、零售商超、餐饮等,虽然也有类似的需求和痛点,但是预计短期内的规模会非常有限,最大的壁垒就在于这些场景大多需要与人类直接产生交互,这意味着需要有更高的安全性和稳定性保障,如果缺乏相应的规范和标准,将很难批量化落地,对于处于金字塔顶端的家庭场景则面临着类似的问题,而数据保护问题则是家庭场景的另一个挑战,因此家庭场景预计将会在商服场景大规模铺开之后才有可能迎来商业化。

谁会成为人形机器人的用户?除了开发者之外,短期内,我们预计人形机器人的客户只能是有资金实力的科技公司或是具有政府背书的国有机构,他们愿意为人形机器人支出研发预算,并且在实际使用时有能力自己承担潜在的风险,而只有当技术和场景被充分验证,部署成本开始显著下降,相关标准更加完善后,人形机器人才会开始走向中小企业甚至是消费端。

探讨更多关于人形机器人市场的动态,请直接联系分析师Marco Wang

或请下载《人形机器人》报告样本